| Os corais marinhos dependem de espécies químicas presentes na água do mar. |

A formação e a decomposição dos esqueletos de corais (CaCo3), nos oceanos envolvem um equilíbrio delicado que sofre, entre outros, os efeitos do aumento da acidez e da temperatura da água.

Como resultado da queima excessiva de combustíveis fósseis, decorrente de atividades humanas (principalmente na indústria e nos transportes), verifica-se um aumento significativo da concentração de dióxido de carbono no ar.

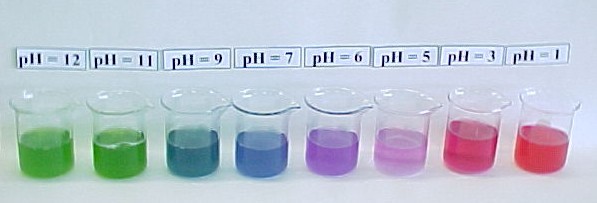

Além de intensificar o efeito estufa, esse gás contribui para o aumento da acidez da água do mar. Sabe-se que , aproximadamente, 25% em volume do dióxido de carbono liberado para a atmosfera se dissolve nas águas dos oceanos. Uma parte desse CO2 reage com a água para formar ácido carbônico (H2CO3), o que provoca um aumento na acidez do meio.

A formação e a dissolução das estruturas dos esqueletos dos corais constituem um equilíbrio heterogêneo, assunto esse, que será abordado nos tópicos a seguir.

|

| A água com gás constitui um sistema heterogêneo. |

Equilíbrios homogêneos envolvem reagentes e produtos que se misturam uniformemente formando uma única fase. É o que ocorre em sistemas gasosos e também nos equilíbrios em que todos os participantes se encontram dissolvidos em uma mesma fase líquida.

Entretanto, a solubilidade de gases em líquidos ou a formação de precipitados em solução aquosa são exemplos de processos que envolvem equilíbrios heterogêneos.

Kc para equilíbrios heterogêneos

Os sistemas heterogêneos, assim como os homogêneos, também podem alcançar um estado de equilíbrio dinâmico e a eles se associar uma constante de equilíbrio. Observe, como exemplo, a análise da decomposição de bicarbonato de sódio, em um sistema fechado:

2 NaHCO3(s) ⇆ Na2CO3(s)

+ H2O(g) + CO2(g)

Nesse sistema heterogêneo, coexistem duas fases: uma sólida, constituída de carbonato e bicarbonato, e outra gasosa, formada pelo vapor de água e dióxido de carbono. Entretanto, nas reações em que participam sólidos e líquidos puros, a expressão da constante de equilíbrio é escrita omitindo-se a concentração dessas substâncias. Observe como fica a expressão:

Kc = [H2O(g)] • [CO2(g)]

Desse modo, na expressão da constante Kc, para um equilíbrio heterogêneo, não aparecem as concentrações de sólidos ou de líquidos puros. Isso é possível porque a concentração de um sólido ou de um líquido puros, a uma dada temperatura, tem um valor constante, o qual não depende da quantidade da substância.

Kp para equilíbrios heterogêneos

A constante de equilíbrio relacionada à pressão (Kp), somente é aplicada a equilíbrios que envolvam participantes gasosos. Nos casos de equilíbrio heterogêneo, apenas as pressões dos componentes gasosos participam da expressão Kp.

Perturbação de equilíbrios heterogêneos

O Princípio de Le Châtelier pode ser aplicado aos equilíbrios heterogêneos, fazendo com que esses se alterem, abaixo, seguem os fatores que podem desencadear essa reação:

Efeito da adição ou remoção de reagente ou produto

A ureia, CO(NH2), uma substância sintetizada a partir da amônia e do gás carbônico, possui fórmula de produção igual a:

CO2(g) + 2 NH3(g) ⇄ NH4(NH2CO2)(s) ⇄ CO(NH2)2(s)

+ H2O(g)

A partir desse processo, é possível perceber que, a formação da ureia é favorecida pela adição de CO2(g) e NH3(g) e pela remoção de H2O(g).

Efeito da pressão

A primeira etapa do processo de obtenção da ureia corresponde à formação de carbamato de amônio sólido, é a partir de CO2(g) e NH3(g). A reação direta desse equilíbrio é favorecida pelo aumento de pressão no sistema, pois nesse sentido há formação do sólido, que ocupa volume bem menor do que os gases. O volume de sólido praticamente não sofre influência de alterações de pressão.

Efeito da temperatura

A segunda etapa do processo de obtenção da ureia corresponde à decomposição do carbamato de amônio em ureia e água por meio de um processo endotérmico. Nessa etapa, a temperatura elevada favorece a formação de ureia, uma vez que, sendo um sistema endotérmico, os produtos têm maior conteúdo energético do que os reagentes.

Solubilidade de gases em líquidos

Equilíbrios que envolvem gases sofrem grande influência

da temperatura e da pressão a que estão submetidos.

- Temperatura: A solubilidade da grande maioria dos gases diminui com o aumento da temperatura, pois geralmente a dissolução de gases é exotérmica devido à formação de ligações intermoleculares entre gás e líquido. Assim, de acordo com o princípio de Le Châtelier, um aumento de temperatura desloca o equilíbrio de solubilidade no sentido do escapa de gás da solução.

- Pressão: Assim como em qualquer equilíbrio químico que envolve espécies gasosas, o equilíbrio de solubilidade é favorecido no sentido em que há diminuição de volume, ou seja, no sentido da dissolução do gás líquido.

Produto da solubilidade

Entre um sólido e seus íons dissolvidos em solução saturada ocorre um equilíbrio dinâmico ao qual se associa uma constante de equilíbrio. Essa constante pode servir parar compararmos as solubilidades de sólidos, controlar a formação de precipitados, analisar e separar misturas dos sólidos.

Relação entre solubilidade e Kps

É importante não confundir a solubilidade (S) de um composto com o seu produto de solubilidade (Kps). A solubilidade indica a quantidade dissolvida de sólido em certo volume de solução saturada. O produto de solubilidade é uma constante de equilíbrio que está diretamente relacionada à solubilidade do composto.

Os processos que envolvem substâncias praticamente insolúveis, cujos valores de Kps e de solubilidade são muito pequenos, remetem a dissociação dos íons dissolvidos nem sempre é de 100%.

Expressão geral do produto de solubilidade

Cálculo da solubilidade a partir de Kps

A solubilidade do carbonato de cálcio de uma solução saturada pode ser equacionada por:

CaCO3(s) → Ca2+(aq) + CO32-(aq)

Se para saturar a solução, colocam-se n mol . L-1 de carbonato de cálcio, pode-se concluir que nessa solução há n mol . L-1 de CO32-.

Efeito do íon comum na solubilidade

A solubilidade das substâncias pouco solúveis torna-se ainda menor com a adição de um íon comum ao equilíbrio. O Princípio de Le Châtelier pode ser usado para explicar como o aumento da concentração de um dos íons afeta a solubilidade do composto.

2 CO2 (g)

2 CO2 (g)